Geräteparameter

Was bedeuten überhaupt die messtechnischen Parameter? Welchen Einfluss haben diese auf die Anwendbarkeit einer Thermokamera? Über diese – eigentlich alles entscheidenden – Fragen bekommst Du hier detaillierte Antworten.

Wellenlängenbereich (Spektralbereich)

Den atmospherischen Fenstern entsprechend gibt es Thermokameras im kurzwelligen (1 … 2,5 µm), im mittelwelligen (3 … 5,5 µm) und im langwelligen (7 … 14 µm) Bereich. Hierbei solltest Du wissen, das mit kurz- und mittelwelligen Kameras das Messen tiefer Temperaturen stark eingeschränkt oder gar unmöglich ist. Grund hierfür sind die bei niedrigen Temperaturen nur sehr geringen (praktisch nicht messbaren) Mengen dieser Wellenlängen (siehe Plancksches Strahlungsgesetz). Dagegen kannst Du mit langwelligen Wärmebildkameras keine Messung durch Glas machen, keine Flammentemperatur bestimmen. Auch Messungen an Metallen sind stark eingeschränkt. Die Ursache hierfür sind die spektralen Transmissions- bzw. Emissionseigenschaften der genannten Materialien. Die Auswahl des korrekten Wellenlängenbereiches solltest Du daher immer mit der Beantwortung folgender Fragen treffen:

- Welche Wellenlängen sendet das Messobjekt seines wellenlängen-spezifischen Emissionsgrades entsprechend aus?

- Welche Temperaturen sind zu messen (wegen Strahlungszusammensetzung laut Planckschem Strahlungsgesetz)?

- Soll durch irgendwelche Materialien hindurch gemessen werden? Wenn ja, was ist derer Transmissionsbereich?

Du kannst entsprechende obiger Fragen auch schnell herausfinden, welche Messaufgaben eventuell schon aus physikalischen Gründen nicht lösbar sind. Wie beispielsweise das Erfassen der Temperatur der inneren Haltedrähte in einer traditionellen Glühlampe mit Glaskolben: Diese Drähte senden zwar (da metallisch) in erster Linie kurzwellige Strahlung aus, was aber nach dem Planckschen Gesetz bei Temperaturen unter 70°C in nur geringster (praktisch nicht messbarer) Intensität erfolgt. Das Glas verursacht dann noch weitere Verluste, wobei es Strahlung über 3,5 µm Wellenlänge ohnehin nicht hindurchläßt. Also eine unlösbare Messaufgabe. (Die Drähte müssten mindestens 300°C heiss sein.)

Temperaturmessbereich (Kalibrationsbereich)

Die untere Grenze des Kalibrationsbereichs ist ein qualitativer Parameter. Eine niedrigere Grenze weist auf eine Thermokamera mit geringerem Rauschen (NETD) hin. Gerade im unteren Messbereich ist dies erforderlich. Die anspruchvollsten langwelligen Thermokameras haben oft schon eine Kalibration ab -40°C, im LowCost-Bereich gibt es auch sehr billige Typen erst ab 0°C.

Kritische Anwendungsgebiete sind aus dieser Sicht des unteren Grenzwertes u.a. die Bauthermografie, biologische Anwendungen, Messungen für den Umweltschutz bzw. Archeologie und zerstörungsfreie Materialprüfung. Weniger ausschlaggebend ist der Minimalwert des kleinsten Messbereiches beispielsweise bei der Elektrothermografie und bei Anwendungen in der Metallurgie. Hier liegen von vornherein ausreichend hohe Temperaturen (bzw. bei Fehlern: bedeutende Temperaturerhöhungen) vor.

Die obere Grenze der Kalibrationsbereiche ist eher ein Kostenfaktor, denn eine wirkliche technische Hürde. Immerhin lässt sich durch entsprechende Blenden (innerhalb der IR-Kamera) oder durch Vorsatzfilter (vor dem Objektiv) die auf den Infrarot-Detektor gelangende Strahlung recht einfach mindern. Kalibrationen werden je nach „Preiskategorie“ oder Wellenlängenbereich der Wärmebildkameras eventuell nur bis 350°C, oftmals bis 650°C angeboten. Kameras mit mehreren Messbereichen oder solche für Hochtemperaturanwendungen werden häufig bis 1000˚C, 1500°C oder gar bis über 2000°C kalibriert. Temperaturen um und über 2000°C erfordern schon sehr spezielle Referenz-Hohlraumstrahler, das macht dies dann auch entsprechend teuer.

Pixelauflösung

Mit kleinen Pixelauflösungen kannst Du je Wärmebild nur sehr kleine Flächen oder nur wenige Details aufnehmen. Die übersichtliche Auswertung der Daten erfordert daher oft eine Montage vieler Einzelthermogramme, was zeitaufwendig ist und leicht zu Fehlern führt. Machst Du Kontrollen von Industrieanlagen, oder Inspektionen an Elektroanlagen, kannst Du mit einer Thermokamera mit geringer Pixelauflösung lediglich in abtastender Weise nach den Problemstellen suchen, um die Einschränkungen wegen der mit der geringen Pixelzahl allgemein einhergehenden geringen geometrischen Auflösung einzuhalten. Das führt sehr schnell zu uneffektivem Arbeiten. Wie auch die Aufnahme größerer Gebäude unter Verwendung von Thermokameras mit zu geringer Pixelauflösung: beispielsweise mit nur 160×120 Pixeln müssten fast „unendlich“ viele Aufnahmen von der Größe je eines Doppelfensters gemacht werden. Chancenlos, das effektiv und gut auswertbar zu bewerkstelligen!

Geometrische Auflösung

Bei schlechter geometrischer Auflösung werden bei Aufnahmen aus größerem Abstand die notwendigen Details „unsichtbar”. Als Regel gilt: Es können nur solche Objekte sicher gemessen werden, die eine Größe von mindestens 3 projizierten Pixeln besitzen. Besitzt deine Wärmebildkamera (mit dem montierten Objektiv) eine geometrische Auflösung von 2 mrad, dann kannst Du aus 3 m Entfernung nur Messobjekte (oder Objektdetaile) mit einer Mindestgröße von 2 x 3 x 3 = 18 mm erfassen. Für kleinere Objekte (Details) brauchst Du ein anderes Objektiv (zwecks besserer geometrischer Auflösung) oder mußt den Messabstand verringern.

Bevor Du nun denkst, das gilt nur kleine Objekte, dann lass uns mal diese Frage für das 10. Stockwerk eines Plattenbaues betrachten. Um ein einigermassen orthogonales Thermogramm zu erzieheln würdest Du sicher die Aufnahme aus 70 – 80 m Entfernung machen. Da der 10. Stock gut 30 m hoch ist, ist der wirkliche Abstand zwischen Dir und der 10. Etage gut 100 m. Bei 2 mrad geometrischer Auflösung beträgt die Abmessung des kleinsten messbaren Objektes (Objektdetails) 2 x 100 x 3 = 600 mm! Du kannst also weder eine Aussage über die Fugen, noch über den Zustand und Einbau der Fenster treffen. (Höchstens, wie viele Fenster die 10 Etage hat…)

Aus diesem Grunde sind gerade für die Gebäudethermografie (wie auch für die Begutachtung von industriellen Großanlagen) Wechselobjektive die beste Lösung: Normal- und Teleobjektiv für die Aussenaufnahmen, Normal- und Weitwinkel-Objektiv für die Innenaufnahmen.

Thermische Auflösung

Die thermische Auflösung ist eine ausgesprochen aufgabenspezifische Anforderung. Kritische Anwendungsgebiete sind u.a. die Bauthermografie, biologische Anwendungen, Messungen für den Umweltschutz bzw. Archeologie und zerstörungsfreie Materialprüfung. Weniger ausschlaggebend ist die thermische Auflösung beispielsweise bei der Elektrothermografie, bei der Maschineninstandhaltung und bei Anwendungen in der Metallurgie. Hier liegen von vornherein ausreichend hohe Temperaturen (bzw. bei Fehlern: bedeutende Temperaturerhöhungen) vor.

Bei der Gebäudethermografie ist für eine bestmögliche Bildqualität die Temperaturauflösung am wesentlichsten. Im Fall der kleinen Temperaturdifferenzen durch Verdampfungskälte bei Kondensation oder Durchfeuchtung sind Thermokameras ab 50 mK thermischer Auflösung geeignet. Je besser aber die thermische Auflösung ist, um so klarer sind diese Probleme identifizierbar. Auch sind bei Thermokameras mit besserer thermischer Auflösung für die Bewertung der Wärmedämmung nur kleinere Temperaturdifferenzen zwischen innen und außen notwendig, was die Anzahl der möglichen Anwendungstage während der Heizsaison extrem erweitert. Damit rentiert sich eine Mehrinvestition in eine höhere thermische Auflösung schon in kürzester Zeit.

Bildwiederholrate (Bildfrequenz)

Die Bildaufnahmefrequenz ist von der Natur der Messobjekte her bei vielen Messaufgaben eigentlich unbedeutend. Für Hand-gehaltene Kameras (bzw. Anwendungen ohne Stativ) ist jedoch zwingend eine Bildrate mit mindestens 50 Hz zu empfehlen, um verwackelte Thermogramme zu vermeiden. (Wärmebildkameras, die eine IR-Aufnahme und ein visueller Bild machen, haben oft nur 30 Hz Bildfrequenz, da die beiden Aufnahmen nacheinander ausgeführt werden. Auch diese Geräte können handgehalten genutzt werden, da deren Integrationszeit für die IR-Bilderstellung der einer 50 Hz-Kamera entspricht.)

Es gibt aber auch eine große Anzahl von Messaufgaben, bei denen schnelle thermische Effekte und/oder sich bewegende Objekte erfasst werden sollen. Hierbei ist von Anwendung zu Anwendung kritisch zu überprüfen, ob die (mit der Bildaufnahmefrequenz im Zusammenhang stehende) Integrationszeit ausreichend kurz ist, um eine auswertbare Aufnahme erzielen zu können. Für Bildwiederholfrequenzen über 240 Hz sind Photonendetektoren notwendig.

Fortsetzung

Weitere Informationen zur Gerätetechnik der Wärmebildkameras findest Du hier:

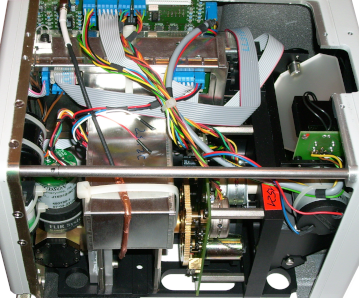

Grundlegender Aufbau

Aus welchen Hauptbestandteilen besteht eine Wärmebildkamera?

Infrarot-Detektoren

Was sind thermische Sensoren, was sind Photonendetektoren?

Objektive & Filter

Was sind die Materialien für IR-Objektive und Spektralfilter?

Signalverarbeitung

Welchen Einfluss haben die Detektor-Ausleseverfahren auf das resultierende Wärmebild?

Bildbearbeitung

Mit welchen Verfahren und "Tricks" werden gut aussehende Wärmebilder erzeugt?

Kalibration

Wie und womit werden Wärmebildkameras kalibriert? Was ist der NUC-Abgleich?