Insidertipps

Suchst Du Tipps und Tricks, dann ist diese Seite genau die Richtige. Hier gebe ich Dir Ratschläge anhand meiner 2½ Jahrzehnten Fachtätigkeit. Du brauchst also vieles nicht erst selber ausprobieren oder aus eigenen Fehlern erlernen.

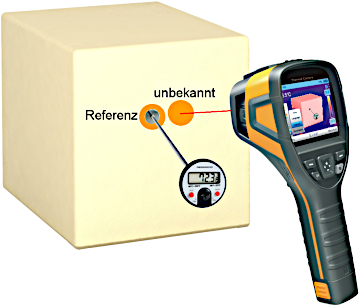

Wie bestimmst Du die Umgebungstemperatur?

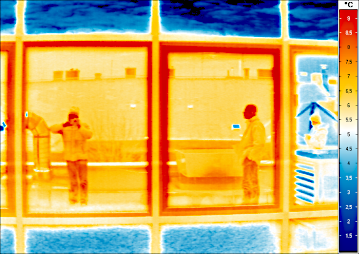

Um Irrtümer zu umgehen, erinnere ich erst einmal daran, was denn überhaupt die Umgebungstemperatur ist: Es ist der Durchschnitt der Strahlungstemperatur der Gegenstände, deren Strahlung sich auf der Objektoberfläche in Richtung des Messsystems spiegelt. Nicht also – wie von vielen Anwendern irrtümlicherweise vermutet – die Lufttemperatur beim Messobjekt oder in der Umgebung der Thermokamera. Auch nicht die Temperatur der Gegenstände neben dem Messobjekt, welche also mit demselben gleichzeitig erfasst werden.

Um diese – für die Berechnung der Objekttemperatur unbedingt notwendige – Temperatur zu bestimmen, hälst Du das einzige notwendige Messgerät bereits in Deiner Hand: deine Wärmebildkamera. Und das Verfahren ist denkbar einfach:

- Stelle den Emissionsgrad auf „1“. Damit erhälst Du die Strahlungstemperatur der sich im Sichtfeld befindlichen Gegenstände.

- Stelle ein großes Messfenster ein, über welches Du dir die Durschnittstemperatur anzeigen lässt.

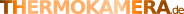

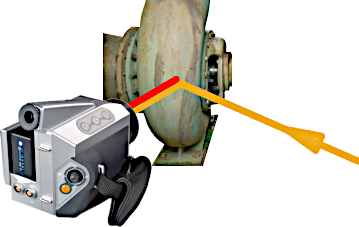

- Gehe zum Messobjekt und messe in die Richtung die Durchschnittstemperatur, aus welcher Du später die Messung machen wirst. Also genau in der Gegenrichtung Deiner geplanten Messung.

- Der abgelesene Durchschnittstemperaturwert ist die gesuchte Umgebungstemperatur, welche Du in Deiner Wärmebildkamera unter Umgebungstemperatur bzw. Reflexionstemperatur eingeben musst.

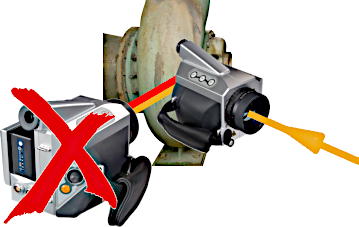

Solltest Du nicht zum Messobjekt gehen können, kannst Du auch das Messobjekt mit einer zerknitterten, dann wieder grob geglätteten Aluminium-Haushaltsfolie bedecken, und vom Standort der geplanten Messung aus mit Emissionsgrad „1“ und einem auf die Folie gerichteten Messfenster die auf dieser reflektierte Umgebungstemperatur bestimmen. Der Verlust durch den nicht 100%-igen Reflexionsfaktor der Folie kann im allgemeinen vernächlässigt werden.

(Abbildungen © Eric Rahne)

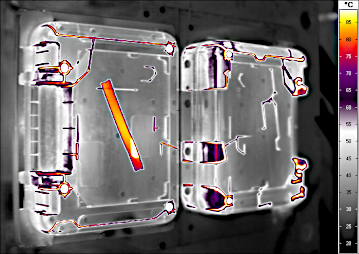

Wie ermittelst Du den Emissionsgrad?

Der Emissionsgrad des Messobjektes ist ein wesentlicher Parameter zur genauen Bestimmung der Objekttemperatur. Umso geringer dieser ist, desto genauer muss er bekannt sein. Seine Bestimmung ist – wieder unter Nutzung Deiner Wärmebildkamera – auch nicht eine wirklich komplizierte Aufgabe. Die eigene Ermittlung ist auch durchaus zuverlässiger, als nicht-lektorierte Quellen des Internetes zu nutzen. (Hiervon rate ich Dir generell ab.)

Wie wird’s gemacht?

Methode 1 – von bekannter Objekttemperatur ausgehend

- Ermittle mit einem der unten aufgeführten Verfahren die tatsächliche Temperatur des Messobjektes.

- Stelle die entsprechend des vorherigen Tipps ermittelte Umgebungstemperatur im Menü Deiner Thermokamera ein.

- Ändere solange die Emissionsgradeinstellung Deiner Thermokamera, bis diese die korrekte Objekttemperatur anzeigt. Der hierbei verwendete Emissionsgrad ist der Emissionsgrad des Messobjektes. Fertig!

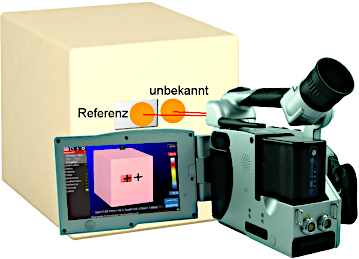

Methode 2 – von Referenzfläche am Messobjekt mit bekannter Emission ausgehend:

- Schaffe eine Fläche am Messobjekt, deren Emissionsgrad Dir bekannt ist. Beispielsweise durch Aufkleben von Adressaufkleber, Maler-Kreppband, Elektriker-Isolierband oder durch Auftrag von Farbe oder Lack.

- Stelle die entsprechend des vorherigen Tipps ermittelte Umgebungstemperatur im Menü Deiner Thermokamera ein.

- Stelle einen Messpunkt und dessen Emsissionsgrad ein, der auf der unter Punkt 1 geschaffenen Fläche mit bekanntem Emissionsgrad liegt.

- Stelle einen weiteren Messpunkt auf die Fläche mit noch unbekanntem Emissionsgrad ein. Ändere solange die Emissionsgradeinstellung dieses Messpunktes, bis dessen Temperaturwert mit dem des Referenzflächen-Messpunktes übereinstimmt. Der hierbei verwendete Emissionsgrad ist der Emissionsgrad der Messobjektoberfläche.

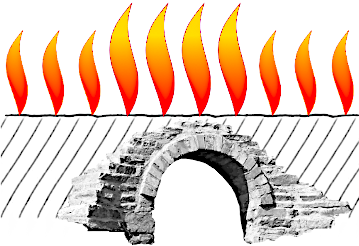

Methode 3 – Nutzung von (ausreichend tiefen) Bohrungen am Messobjekt:

- Suche eine Bohrung am Messobjekt, welche wenigstens viermal so tief ist, wie ihr Durchmesser. (Es ist hierbei egal, ob es ein Sackloch, eine Durchagsbohrung oder eine Gewindebohrung ist.) In dieser tritt durch Mehrfachreflexion (material-unabhängig!) eine Aufaddierung der von den Bohrungswänden abgestrahlten und reflektierten Strahlung auf, welche schließlich 100% Emission (= sogenannte schwarze Strahlung) ergibt.

- Stelle die entsprechend des vorherigen Tipps ermittelte Umgebungstemperatur im Menü Deiner Thermokamera ein.

- Stelle einen Messpunkt ein, mit dem Du schräg in die Bohrung (also praktisch auf die Bohrungswand) misst. Stelle für diesen Messpunkt den Emissionsgrad auf „1“.

- Stelle einen weiteren Messpunkt auf die Fläche mit noch unbekanntem Emissionsgrad ein. Ändere solange die Emissionsgradeinstellung dieses Messpunktes, bis dessen Temperaturwert mit dem des Bohrungsmesspunktes übereinstimmt. Der hierbei verwendete Emissionsgrad ist der Emissionsgrad der Messobjektoberfläche.

(Abbildungen © Eric Rahne)

Wie misst Du die tatsächliche Messobjekttemperatur?

Hier findest Du mehrere Möglichkeiten zur Objekttemperaturbestimmung, unter denen Du den aktuellen Messbedingungen und Deinen technischen Gegebenheiten entsprechend die jeweils günstigste auswählen kannst.

Hierzu musst Du einen Messfühler nutzen. Denke bitte daran, dass dieser guten Kontakt zum Messobjekt haben muss (u.a. ist eine Wärmeleitpaste zu empfehlen), eine lange Einstellzeit haben kann und durch seine Wärmekapazitat auch durchaus temprären Einfluss auf die Temperatur des Messobjektes haben kann.

Bitte versuche nicht mittels eines IR-Thermometers (Pyrometers) die Objekttemperatur zu bestimmen! Auch dieses benötigt den korrekten Emissionsgrad, den Du ja erst noch bestimmen musst.

Es gibt viele physikalische Vorgänge, deren Temperatur wir genau kennen. Was liegt da nicht mehr auf der Hand, als diese auszunutzen?

U.a. kannst Du das Messobjekt mit Eis kühlen (0°C), mit kochendem Wasser beheizen (100°C). Insofern Du darauf achtest, dass die von Dir mit Deiner Wärmebildkamera beobachtete Objektoberfläche nicht nass wird, kannst Du also von eine bekannten Objekttemperatur ausgehen.

Natürlich kann das Messobjekt auch durch die Anwendung einer Klimakammer oder eines Referenzofens auf eine bekannte Temperatur gebracht werden. Hat das Messobjekt eine ausreichend hohe Wärmekapazitat (um sich nicht zu schnell abzukühlen), kann es harausgenommen werden und der Emissionsgrad bestimmt werden.

Hat das Messobjekt nur eine geringe Wärmekapazität, ist die Wärmebildaufnahme zur Emissionsgradbestimmung sofort nach Öffnen der Tür zu machen. Hierzu muss das Messobjekt nahe der Ofen- oder Kammertür plaziert werden, damit zum Messzeitpunkt die Umgebungstemperatur der aktuellen Räumlichkeit und nicht den Kammerwänden entspricht.

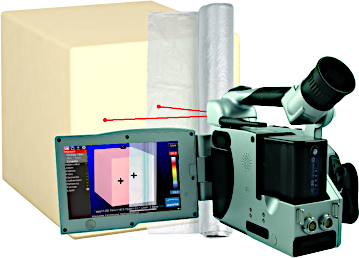

Wie kannst Du die Transmission bestimmen?

Eigentlich nichts einfacher, als das. Zuerst machst Du mit Deiner Wärmebildkamera eine Temperaturmessung einer Referenzfläche mit direkter Draufsicht. Danach wiederholst Du die Messung (bei gleicher Temperatur der Referenzfläche) durch das Material mit dem unbekannten Transmissionsgrad. Nun stellst Du den Transmissionsgrad im Menü der Thermokamera solange nach, bis das Messergebnis wieder den Wert der direkten Draufsicht wiedergibt. Der hierbei verwendete Transmissionsgrad ist der des in die Messstrecke (Übertragungsstrecke) plazierten Objektes. Fertig!

(Abbildung © Eric Rahne)

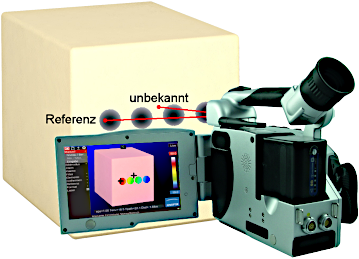

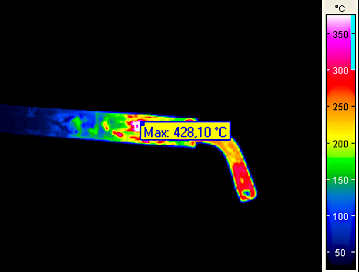

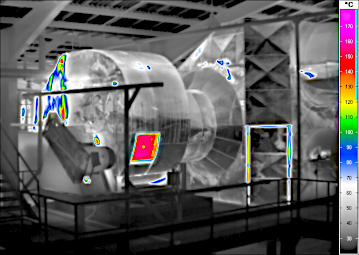

Wie bemerkst Du Reflexionen?

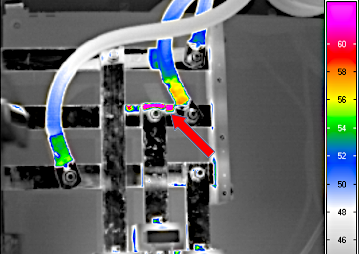

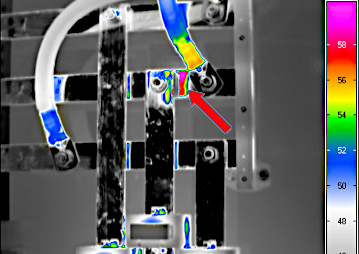

Dies ist etwas, was Du bei der Aufnahme jedes einzelnen Wärmebildes kritisch beobachten solltest. Siehst Du auf dem Thermogramm unerklärliche Wärmewirkungen, strich- oder punktförmige Temperaturerhöhungen oder Absenkungen, welche nicht mit den zu erwartenden Wärmeverteilungen des Messobjektes vereinbar sind, dann sind dies vermutlich Reflexionen eines warmen oder kalten Gegenstandes auf der Messobjektoberfläche. Machst Du jetzt Aufnahmen aus unterschiedlichen Sichtwinkeln, dann kannst Du anhand folgender Beobachtungen leicht entscheiden, ob es sich tatsächlich um eine Reflexion handelt:

A) Ändert sich die Position der Abbildung auf Grund der Sichtwinkeländerung, dann ist es eine Reflexion. Du musst nun dafür Sorge tragen, einen solchen Sichtwinkel zu finden, wo die Reflexion nicht mehr stört, oder aber die Quelle selber wegräumen, abschalten, oder dessen Strahlung mittels eines strahlungsundurchlässigen Materials „abschotten“.

B) Die Position der Abbildung ändert sich auf Grund der Sichtwinkeländerung nicht. In diesem Falle ist es also eine Wärmewirkung, die dem Messobjekt zuzuordnen ist. (Hier musst Du also eine Erklärung für diese finden.)

Die oben genannten Tätigkeiten und Entscheidungen sind sofort vor Ort zu treffen. Bemerkst Du erst bei der späteren Auswertung im Büro, das etwas „Unerklärliches“ vorliegt, kannst Du das – ohne vorher Aufnahmen aus unterschiedlichen Beobachtungswinkeln gemacht zu haben – nicht mehr entscheiden.

(Abbildungen © Eric Rahne)

Fokussieren - wie machst Du es richtig?

Auch das scheint einfach zu lösen zu sein: man kauft eine Thermokamera mit fixem Fokus, und ist das Problem los. Wirklich?

Kameras mit Fixfokus (oder sogenannte „fokusfreie“ Kameras) sind optisch auf die hyperfokale Entfernung eingestellt. D.h. von dieser minimalen Objektentfernung an ist das Wärmebild bis ins Unendliche immer scharf. Nur bei Entfernungen unter dem hyperfokalen Abstand wird es problematisch: hier ist ein scharfes Wärmebild unter keinen Umständen zu erzielen. Benötigst Du also detailliertere Nahaufnahmen, hast Du dazu mit einer solchen Kamera keine Chance. (Ich empfehle Dir daher immer Thermokameras mit einstellbarem Fokus zu wählen, egal ob in manualer oder gar motorisierter Ausführung. Letztere sind meistens auch zum sehr bequemen Autofokus fähig.)

Hinweis: Da Wärmebildkameras optische Messinstrumente sind, führt schlechte Fokussierung nicht nur zu unscharfen (unansehnlichn) Darstellungen, sondern zu extrem großen Messfehlern. Gut fokussieren ist also Pflicht!

Tips für guten Fokus:

1. Verwendung der detailliertesten Farbpalette

Da das menschliche Auge (biologisch bedingt) mehr Grautöne als Farben unterscheiden kann, ist die für eine detaillierteste Abbildung (und damit zur Abschätzung des korrekten Fokus am ehesten geeignete) Farbpalette die schwarz-weise (Grauton-) Darstellung. (Hierzu findest Du weiter unten noch weitere Hinweise.) Verwende aber während des Fokussierens keine visuellen „Verschönerungsmethoden“, wie die Überblendung von Infrarot- und Visualbild (Fusion) oder gar das Einblenden der Kontrastlinien aus dem visuellen Bild. All das würde die Folgen der unkorreten Fokuseinstellung verdecken.

2. Kontrolle der Minimal- und Maximalwerte des Wärmebildes

Ist die Fokussierung richtig, dann werden die Minimal- und Maximalwerte richtig gemessen. Falscher Fokus verursacht eine Verringerung der Maximalwerte und ein Anheben der Minimalwerte, als ob der Temperaturbereich (Spreizungsbereich, oder „Kontrast“) deines Wärmebildes geringe wäre. Ändere also soll lange den Fokusabstand, bis Du das höchste Maximum und das niedrigste Minimum angezeigt bekommst.

3. Nutzung des Autofokus

Besitzt das Messobjekt einen ausreichend hohen Termperaturunterschied zu seiner Umgebung, ist die Nutzung des Autofokus zu empfehlen. Dies funktioniert ähnlich dem Fokussiren bei digitalen Fotoapparaten, lediglich mit dem Unterschied, dass hier auf die Strahlungsintensitätsgradienten im Infrarotbereich fokussiert wird. Die Algorithmen moderner Thermokameras sind übrigens recht schnell und treffsicher, so dass Du Dich auf diese in den meisten Fällen auch verlassen kannst, ohne viel Zeit opfern zu müssen.

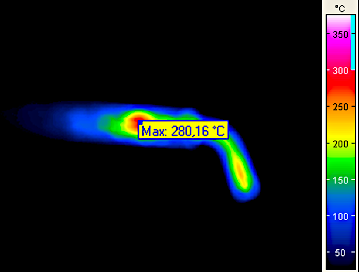

4. Fokussieren anhand reflektierter Strahlung

Sollte das Messobjekt keine ausreichenden Temperaturunterschiede aufweisen, dann ist weder die manuelle Fokussierung, noch die Nutzung des Autofokus eine sichere Lösung. Hier empfehle ich Dir, das Messobjekt mit IR-Strahlung „zu beleuchten“ – beispielsweise mit einem IR-Strahler, einem Lötkolben oder einem Fön. Die vom Messobjekt reflektierte Strahlung bietet meist phantastische Kontraste und damit gute Chancen für eine perfekte Fokuseinstellung.

(Abbildungen © Eric Rahne)

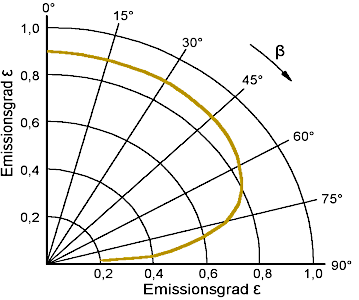

Welche Auswirkung hat der Betrachtungswinkel?

Der Einfachheit halber betrachten wir jetzt nur die Messungen an Nichtmetallen. Für diese gilt: der maximale Emissionsgrad liegt beim Betrachten aus dem rechten Winkel zur Oberfläche vor. Weichst Du von diesem ab – bis zu einem Winkel von ca. 50° – dann ändert sich an Wert des Emissionsgrades nur wenig. Bei noch flacherer Beobachtung fällt dieser aber stark ab. Bei gewölbten (runden) Körper scheint daher die Temperatur zu den spitzer betrachteten Flächen hin immer stärker abzufallen.

Hinweis: Die Abhängigkeit des Emissionsgrades vom Betrachtungswinkel erschwert auch die Messungen an Solarmodulen, weshalb gerne hohe Arbeitsbühnen oder Drohnen zwecks Absicherung eines optimalen Betrachtungswinkels genutzt werden.

(Abbildungen © Eric Rahne)

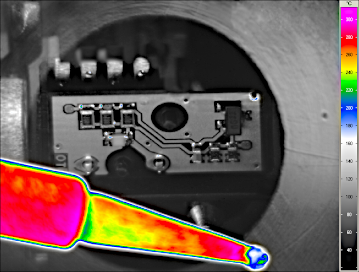

Messungen an spiegelnden Flächen?

Gleich ganz streng ausgesprochen: willst Du an einer spiegelnden Metalloberfläche (poliertem Aluminium, Edelstahl oder Messing) thermografisch Temperaturen bestimmen, wirst Du keine dafür geeignete Wärmebildkamera finden können. Diese Flächen sind nämlich nicht nur aus optischer Sicht, sondern auch für die Infrarotstrahlung als Spiegel zu betrachten.

Einzigsten Möglichkeiten, an den genannten blanken Oberflächen Temperaturen berührungslos zu bestimmen, sind folgende:

A) Du „beseitigst“ die nicht messbare blanke Oberfläche beispielsweise durch Bekleben oder Lackieren. Es gibt viele temporäre Lösungen hierfür, die gut wieder entfernbar sind, keinen bedeutenden Wärmeisolationsfaktor mit sich bringen und dank eines hohen Emissionsgrades sogar recht genaue Messungen ermöglichen.

B) Du nutzt Bohrungen und Sicken am Messobjekt für Deine Messungen. Wie im Beitrag zum Emissionsgrad erwähnt, besitzen ausreichend tiefe Bohrungen material-unabhängig Emissionsgrade nahe 100%. Hier kannst Du also auch bei blanken Materialien den wirklichen Temperaturwert ermitteln.

C) Oftmals besteht auch die Hoffnung, das die Objektoberfläche bereits eine Beschriftung, einen Aufkleber (oder bei elekrtischen Leitungen: eine Isolation) besitzt. Diese können für die Objekttemperaturmessung gut genutzt werden, die Temperatur des blanken Bauteiles kann dann – bei gut wärmeleitenden Materialien – hiervon abgeleitet werden.

(Abbildungen © Eric Rahne)

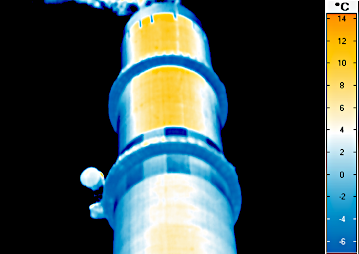

Schutz gegen Kondenswasser - wie machen?

Wenn Du länger dauernde Messungen in einer -35 .. -70°C kalten Kühlkammer/Kühlhaus machen möchtest, denn denke nicht nur an Deine eigene wärmende Bekleidung, sondern auch an den Schutz Deiner Wärmebildkamera. Erstens liegt die Temperatur in einigen der Kühläuser weit unter der unteren Grenze der Kamerabetriebstemperatur, zweitens ist aber auch das Verlassen des Kühlhauses nach einer mehrstündigen Aufnahme kein unriskantes „Unterfangen“. Ich erkläre Dir beides im Detail:

Selbstverständlich benötigst Du für solche Messungen eine Thermokamera mit einem Kalibrationsbereichen ab -40 °C (oder tiefer). Allerdings beginnt der Arbeitstemperaturbereich der meisten thermografischen Systeme nur bei -20 °C, was bedeutet, das der spezifizierte Umgebungstemperaturbereich der Wärmebildkamera während der Messung durch die genannte Messumgebung nicht eingehalten wird. Ich empfelée Dir, Deine Thermokamera während der Messung in ein dickes Handtuch zu wickeln, was eine gute Wärmedämmung bewirkt. Die durch die kamerainterne Elektronik während des Betriebes erzeugte Wärmemenge reicht bei einer solchen Wärmeisolierung aus, um die Betriebstemperatur der Thermokamera abzusichern.

Allerdings ist es wichtig, wenn Du auch an das Ende der Messung denkst, noch dazu rechtzeitig! Da sich im Inneren der Kühlkammer auch die Thermokamera stark abkühlt, liegt derer Temperatur nach dem Verlassend der Kühlkammer ins Freie mit Sicherheit unter dem Taupunkt. Du musst also damit rechnen, dass sich bis zur Erwärmung auf die Umgebungstemperatur der Wasserdampf der Umgebungsluft auf und in der Thermokamera niederschlägt (was durch Feuchte auf der Elektronik sogar zu irreparablen Schäden an der Thermokamera führen könnte). Um dieses Problem zu vermeiden, verrate ich Dir einen simplen Trick: Verpacke die Kamera schon vor Verlassen der Kühlkammer in eine luftdichte Plastiktüte. Während sich die Thermokamera an der Umgebungsluft erwärmt, kommt sie nur mir der Luft in Kontakt, die sich in der Tüte befindet. Deren relative Luftfeuchtigkeit sinkt durch die Erwärmung ebenfalls, eine Kondenswasserbildung ist also innerhalb der Tüte (und damit auf der Kamera) vollkommen ausgeschlossen. Bleibt die Thermokamera während dessen eingeschaltet, geht der Erwärmungsprozess sogar noch schneller von statten.

(Fotos © Eric Rahne)

Verschmutzung der Linse - wie vermeidest Du diese?

Wie auch bei anderen optischen Messsystemen, ist bei den Wärmibildkameras jedwede Verschmutzung der Optik zu vermeiden. Diese verringert die eingehende Strahlungsmenge u.U. in erheblichem Masse, was korrekte Messungen unmöglich machen würde. Solltest Du Verschmutzung an der Linse Deiner Wärmebilkamera feststellen, dann entferne diese bitte möglichst nur mit einem Brillenputztuch, ohne Chemikalien und ohne starkes Reiben. Chemikalien und kratzende Technologien könnten die auf der Linsenoberfläche befindliche Antireflexionsbeschichtung (dünner Kunststoffüberzug) leicht zerstören, was zu einer Verringerung der Transmission um bis zu 40% führen kann. Falls Dir das Entfernen der Verschmutzung in der beschriebenen Weise nicht gelingen sollte, dann empfehle ich Dir den Service des Herstellers zu kontaktieren. Dessen Reinigung ist mit Sicherheit billiger, als eine durch falsches Reinigen zerstörte Optik ersetzen zu müssen.

Statt nachträglichem Reinigen ist natürlich die vorausschauende Vermeidung von Verschmutzungen noch wesentlich besser. Und das ist gar nicht so schwer zu verwirklichen! Nehme eine dünne Folie, deren Transmissionsgrad Du anhand der oben (unter: „Wie kannst Du die Transmission bestimmen?“ beschriebenen Technologie ermittelst. Stell nun den Wert der Transmission in Deiner Thermokamera ein und befestige die Folie vor dem Objektiv. Bei einer dünnen Folie mit hoher Transmission kannst Du nun ohne spürbaren Verlust der Messgenauigkeit auch bei staubigen, Technologien, bei spritzenden Ölen und Kühlflüssigkeiten die Thermokamera anwenden. Verschmutzt die Folie, ersetze diese einfach durch eine neue aus gleichem Material und gleicher Stärke.

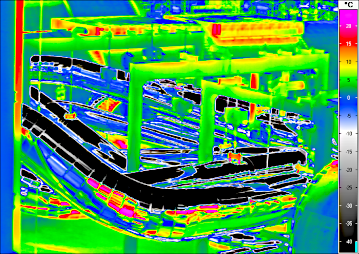

Farbpaletten - welche wofür?

Farbskalierungen werden benötigt zur Darstellung der pixelweisen Temperaturdaten auf einer Wärmebildkamera oder in einer thermografischen Auswertesoftware, zum Drucken oder zum Exportieren in eine Grafikdatei. Solange Messdaten in einer Auswertesoftware verarbeitet werden, kann die Skalierung jederzeit ausgetauscht oder „verschoben” werden. Einige Programme bieten sogar die Möglichkeit zur Erstellung eigener Farbskalen, oft auch Farbkeile genannt. Die Wahl der Farbskala selbst hat keinen Einfluss auf die Messdaten (also auf die gespeicherte Rohdaten) oder auf die numerischen Auswertung. Die Auswahl der Farbskala beeinflusst jedoch in hohem Maße, wie detailliert die Temperaturwerte und deren Zusammenhänge visuell erkennbar sind, also in wieweit die wichtigsten Informationen des Messergebnisses auf einen Blick vom Betrachter „erfasst” werden können.

Die detaillierteste Farbskalierung ist die Grauton-Skalierung, wegen der Eigenschaft unserer Augen, mehr Grautäne als Farben unterscheiden zu können. Es gibt aber auch viele Skalen, die mit entsprechenden Farben dem Wärmeempfinden des Menschen nahekommen. Das erhöht oftmals für Laien die Verständlichkeit eines Thermogrammes. Beispielsweise muss niemandem erklärt werden, dass der mit blau gekennzeichnete Wasserhahn kaltes Wasser spendet, der mit rot dagegen warmes. Dementsprechend bietet eine Farbskala mit blau für niedrige Temperaturen und rot für hohe Temperaturen eine Darstellung der Objekttemperaturen, die keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Allerdings gibt es hierbei zu beachten, dass zwar alle Farbskalen perfekte Ergebnisse bei der Darstellung am PC-Bildschirm (in RGB-Farben) bieten, leider aber alle diejenigen, bei denen die wesentlichsten Kontraste in den grünen und blauen Bereich fallen, beim Ausdruck (mit CMYK-Farben) dagegen unzufriedenstellende Darstellungen ergeben. Um das zu vermeiden, wurden die kontrastreichen Doppelfarbskalierungen in’s Leben gerufen.

(Abbildungen © Eric Rahne)

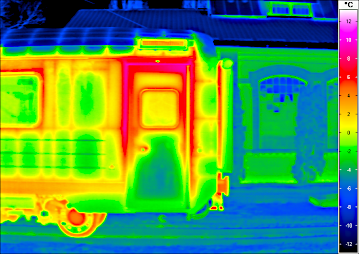

Arbeiten im Freien - Sonnengefahren!

Strahlender Sonnenschein ist schön! Für themografische Tätigkeiten mal hinderlich, mal erforderlich. Je nach Aufgabe.

Wann ist Sonnenschein nicht erwünscht? Immer dann, wenn die Sonnenstrahlung eine Erwärmung des Messobjektes hervorruft, welche die zu messenden thermischen Vorgänge oder die physikalisch bedingte Eigenwärme des Messobjektes beeinflußt, oder das Messobjekt wegen der auf seiner Oberfläche spiegelnden Sonnenstrahlung nicht messbar wird. Von letzterem sind selbst solche Materialien betroffen, die nur wenige Prozent Reflexion aufweisen, immerhin ist die Sonne ja ein 6000°C heisser Strahler über praktisch alle Wellenlängen! Dementsprechend ist Sonnenschein zu vermeiden bei Messungen an elektrischen Freiluftanlagen und bei der Gebäudethermografie (Wärmedämmung).

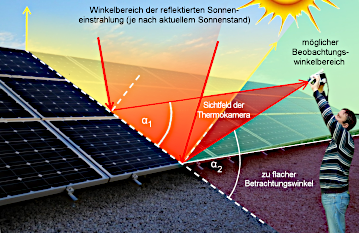

Es gibt aber auch Messaufgaben, die ohne Sonnenschein überhaupt nicht machbar wären. U.a. ist eine Fehlersuche an Solarmodulen nur dann möglich, wenn die Sonnenstrahlungsintensität 600W/m² überschreitet. Die Solarmodule haben aber eine obere Deckschicht aus Glas, welches eine nicht geringe Reflexion aufweist. Es ist also sehr wichtig, einen solchen Sichtwinkel zu wählen, der die Reflexion der Sonnenstrahlung in deine Thermokamera vermeidet. Achtung: Der Sonneneinfallswinkel ist abhängig von Jahreszeit und Tageszeit!

Ausgenutzt werden kann übrigens die Sonneneinstrahlung auch zur Aufdeckung verborgener archeologischer Schätze (oder aber verdeckter Mülldeponien), sowie zur Untersuchung von „unterirdischen“ Wasservorräten. Als würdest Du eine Untersuchung mit aktiver Thermografie machen. Auch für die Untersuchung der thermischen Belastung der Vegetation ist logischer Weise Sonnenschein notwendig. Hier stellt sich aber die Frage, in wie weit erhält man wirklich auswertbare Ergebnisse, wenn bei Sonnenschein die Blätter der Pflanzen von oben aufgenommen werden. Es gibt hierbei sicher so etliche Blätter, deren Winkellage eine Reflexion der Sonnenstrahlung genau in Richtung der Thermokamera bewirkt. Diese stellen sich also mit wesentlich höheren Temperaturen auf dem Thermogramm dar, als sie wirklich besitzen.

Achte bei mobilen Anwendungen (z.B. von Fahrzeugen oder Drohnen) weiterhin unbedingt darauf, dass Deine Wärmebildkamera niemals (auch nur kurzzeitig) direkt in die Sonne gerichtet wird. Sie könnte durchaus irreparablen Schaden nehmen.

(Abbildungen © Eric Rahne)

Hier geht es zu den anderen Beiträgen

Theorie

Von den Grundgesetzen bis zur aktiven Thermografie – alles leicht erklärt (auch für Physikmuffel)

Anekdoten und Storys

Die Tätigkeit als Thermografie-Experte oder Elektroingenieur ist doch langweilig! Was kann es da überhaupt an Storys geben? So einige!