Anekdoten und Storys

Die Tätigkeit als Thermografie-Experte oder Elektroingenieur ist doch langweilig! Was kann es da überhaupt an Storys geben? So einige!

Elektrothermografie - ohne Stress und Spannung

Eigentlich ein ganz normaler Auftrag aus der Elektrothermografie: Untersuchung der Haupteinspeisung, der Verteiler und Unterverteiler, schließlich der lokalen Schaltschränke. Dementsprechend meldete ich mich auch beim Auftraggeber, der mir – wie besprochen – einen zuständigen örtlichen Elektriker zuteilte.

Vom Elektriker wurde ich in die 0,4 kV Verteilerstation begleitet und dann mit den Worten: „Fangen Sie die Kontrolle bitte hier an, ich hab jetzt auch noch anderes zu tun. Alle Schränke sind offen. Wenn Sie fertig sind, rufen Sie an und ich zeige Ihnen das nächste Objekt.“ Ich konnte vor Staunen noch nicht mal antworten, schon war er weg. Ohne mir seine Telefonnummer überhaupt gegeben zu haben.

Nun gut, wenn ich schon mal hier rumstehe, gucke ich wenigstens mal mit der Thermokamera in 1-2 der angel-weit offenstehenden Schränke. Aus sicherem Abstand, ich bin ja völlig unvorschriftsmäßig alleine hier. Im ersten Schrank ist alles kalt. Im zweiten Schrank liegt offensichtlich auch keine Last an, auch im dritten, vierten… Alle Strom- und Spannungsmessgeräte stehen auf Null.

Also rufe ich beim Auftraggeber an. Der erklärt mir ganz stolz, wie umsichtig er doch war: „Wir haben sie extra heute bestellt, damit Sie in Ruhe die Kontrolle der elektrischen Anlagen machen können. Wir haben nämlich bis morgen Hauptwartung, das ganze Werk ist abgeschaltet.“

Also hab ich meine Thermokamera wieder eingepackt, und mich unverrichteter Dinge freundlich verabschiedet. Spannungslos und ohne Last kann der Zustand elektrischer Anlagen per Thermografie nicht begutachtet werden. Selbst beim besten Willen nicht!

Spionage am Wohnblock

Ein Auftrag zur Gebäudethermografie an einem größeren Wohnblock oder gar an einem mehr als zehnstöckigem Hochhaus (typische Plattenbauten) war vor 20 Jahren noch etwas ganz besonderes. Viele hatten damals noch überhaupt nichts von der Thermografie gehört oder gesehen. Kein Wunder also, das der Nachts im Dunkeln mit einer Kamera stundenlang um die Gebäude schleichende Thermograf als Bedrohung aufgefasst wurde. Und je nach Hitzigkeit gab es dann auch die interessantesten Reaktionen.

Belustigend ist es ja noch, wenn da jemand im Nachthemd (und schnell übergeworfenem Wintermantel) herangepirscht kommt. Nicht von wegen: mit einem „Guten Abend“, um den sich auf seine Wärmebildkamera konzentrierenden Thermografen nicht zu erschrecken. Nein, ganz leise angeschlichen, um den „Spion“ mit seiner Kamera auch wirklich „auf frischer Tat“ erwischen zu können. Wie groß ist dann immer die Enttäuschung gewesen, aufgeklärt zu werden, dass diese unansehnlichen „Fotos“ Wärmebilder sind und – statt wie befürchtet – nicht das Wohnungsinnere, sondern nur die Temperaturen der Außenwände zeigen.

Aber es gab auch einige weniger belustigende Fälle: Halb- oder Volltrunkene, die Ihre Privatsphäre bedroht fühlten und wutendbrand auf mich losgehen wollten. Nach lautem Schreien aus dem Fenster, schon waren sie selbst aus der X-ten Etage herangestürmt. Nur gut, dass dann immer schon etwas Luft gefehlt hatte (wegen des Rennens). So kam ich zu Wort und konnte zeigen, dass an der Außenwand die Fähigkeit der Thermografie zu Ende ist. Und bei geschlossenem Fenster (was ja im Winter eigentlich typisch ist), sieht man auch durch das Glas nichts. Selbst die schaulustige Frau nicht, die sogar die Gardine weggezogen hatte, um ja nicht zu verpassen, wie ihr Ehemann da jetzt für Ordnung sorgt.

Kritisch wird’s dann erst so richtig, wenn man einen Verehrer amerikanischer Aktionsfilme mit militärischem oder polizeilichen Hintergrund vor sich hat. Da ja in diesen Filmen gerne die heldenhaften Einheiten mit solchen technischen Fähigkeiten ausgestattet werden (natürlich per Trickaufnahmen), welche in der physikalischen Wirklichkeit unmöglich sind (z.B. Beobachtung von Kriminellen per Wärmebildkamera durch Gebäudewände hindurch, sogar während diese sich bewegen oder gar rennen). Überzeuge mal eine solche Person davon, das dies nicht so ist. Er hat es ja selbst gesehen. Zwar nur im Fernsehen, das ist aber eben für ihn ausschlaggebend und verbindlich… Ich hab mir da so einige Male den Mund fast fusselig geredet.

Eigentlich ist es schon eher ein glücklicher Umstand, wenn statt dieser aufgebrachten Personen (die einfach nur die im Treppenhaus aufgehängte Vorankündigung der thermografischen Messung nicht zur Kenntnis genommen hatten) die von den Bewohnern alamierte Polizei mit Blaulicht anrückt. Bevor diese einen verhaftet, muss sie ja erst einmal fragen, was man denn so tut. Ein Schriftstück des Auftraggebers löste so das eine und andere Mal dieses Problem. Inklusive nächtlichem (zu Mitternacht, oder gar nach 2 Uhr morgens erfolgendem) polizeilichen Anruf bei selbigem, ob denn das Dokument auch tatsächlich echt sei. Ich glaube, einige der Betroffenen erinnern sich noch heute an die „freundliche“ Stimme des jeweiligen Polizisten, der sie aus ihrem Schlaf aufschreckte.

Heisse Angelegenheiten

Glasschmelzofen aus ungewöhnlichem Sichtwinkel

Das war ein interessanter Auftrag! Zustandsanalyse eines Glasschmelzofens, bei dem man befürchtete, dass sich die Wände (aus Keramik) durch die sehr abrasive Glasschmelze inzwischen schon zu stark abgenutzt hatten. Laut Kundenauskunft sollten an der Außenseite von Ofen und Abgusskanälen höchstens Temperaturen unter 500°C auftreten. Aus Sicht meiner scannenden IR-Kamera kein Problem, Auftrag konnte also angenommen werden. Ich wusste ja auch nicht, was da auf mich zukam.

Die erste Überraschung war der Weg zum Messobjekt. Man musste unter dem Glasschmelzofen hindurch gehen. Bei dem Gedanken, dass da über mir Tonnen geschmolzenen Glases in einem Schmelzofen blubbern, dessen Wände vermutlich bereits stark abgenutzt sind, war mir überhaupt nicht wohl. Aus Angst fortlaufend nach oben schielend trieb ich meine Begleiter zu schnelleren Schritten an. Nur weg von hier!

Endlich am „Tatort“ angekommen verlief die Messung der Seitenwände eigentlich auch ohne besondere Vorkommnisse. Es gab tatsächlich auf dünnere Wandungen hinweisende Temperaturerhöhungen, aber alles hielt sich im Rahmen. Den Kollegen des Glaswerkes gefielen die erstellten Aufnahmen, so dass sie mich baten, auch mal eine Aufnahme des Ofens von oben anzufertigen.

Ich machte mich also auf den Weg: über eine Gitterrosttreppe ging es auf ein Gitterrostpodium genau über dem Schmelzofen. Dort stellte ich meine Thermokamera ein und machte die erste Aufnahme (welche gut eine halbe Sekunde dauerte, da es ja eine scannende Kamera war). Währenddessen darf die Kamera natürlich nicht bewegt werden, weshalb ich versuchte 100% still zu stehen.

Doch was war das! Meine Schuhe begannen zu rutschen! Nein, nicht zu rutschen: die Schuhsohlen fingen an zu schmelzen! Ich musste also darauf kommen, dass meine Arbeitsschuhe der Hitze nicht gewachsen sind, und ich (ohne Handschuhe – wegen der Bedienung der Kamera) keines der Geländer auch nur berühren durfte. Inzwischen war auch schon das Metallgehäuse der Thermokamera brennend heiß geworden. Nur gut, dass die Kamera einen extrem überdimensionierten, der Hitze vorerst noch widerstehenden Plastikgriff hatte, sonst wäre eventuell auch noch die Thermokamera heruntergefallen.

Unter größten Balanceanstrengungen schaffte ich den Weg nach unten. Wo mir die „netten“ Kollegen dann auf meine Beschwerde hin verrieten, dass sie für eine Inspektion – von der besagten Treppe und dem Podest aus – Holzpantoffeln tragen, die natürlich nicht schmelzen! Sollte ich also je wieder mal in diesem Werk tätig werden (wegen diesem Fall eher nur ungern), dann aber nur mit Holzpantoffeln!

(Abbildung © Eric Rahne)

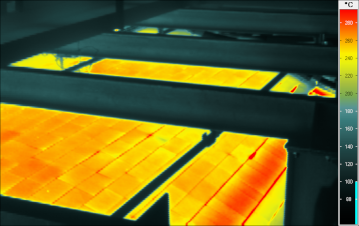

Keramikschmelze aus der „Nähe“

Das es bei der Schmelze von Keramik (Aluminiumoxyd) heiß her geht, war mir klar. Meine Thermokamera war bis 2000°C kalibriert, die konnte also (offiziell) auch zu Messungen an der Schmelze genutzt werden. Also war ich froh, zwecks Verkauf von (einigen!) Wärmebildkameras von einem Hersteller von Glasschmelzöfen um Vor-Ort-Probemessungen gebeten zu werden. Mutig stellte ich mich auch den Herausforderungen. Mal wieder zu mutig, wie es sich bald herausstellen sollte!

Die erste Aufgabe war, an einem Lichtbogen-Schmelzofen während der Schmelze eine Messung zu machen. Hierfür wurde die Sichtklappe des Schmelzofens (direkt über der Schmelze) geöffnet und ich konnte aus großer Entfernung per Teleobjektiv durch diese hindurch in den Schmelzraum hineinschauen. Im Sichtbereich war aber auch die Elektrode selber. Blendende Helligkeit und weit höhere Temperaturen! Wie froh war ich, als die Klappe schnell wieder geschlossen wurde und ich feststellen konnte: meine Wärmebildkamera hat’s ohne Schaden überstanden!

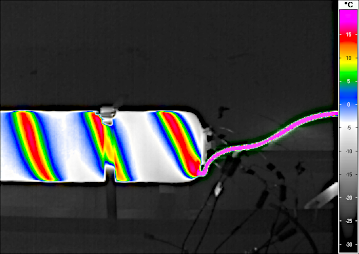

Wir einigten uns daraufhin mit dem Schmelzer darauf, dass eigentlich die wirklich wichtige Messung die Temperatur beim Abguss (d.h. dem Füllen der Formen) sei. Dafür konnte man auf ein Podium steigen, welche sich seitlich hinter dem Abguss befand. Von diesem wurde auch bisher schon die Temperaturüberwachung der in die Formen fließenden Schmelze getätigt. Mit einem ganz speziellen Hochtemperatur-Pyrometer (mit Zielfernrohr), welches ich bereits vor Jahren lieferte. Nun sollte diese Beobachtung durch eine Thermokamera mit Teleobjektiv verbessert werden. Eingekleidet mit einer hitzebeständigen Schutzkleidung wartete ich der Dinge.

Die Ofen wurde langsam geneigt, und da erschien er: der wie ein Wasserstrahl in die Formen strömende – glühend heiße – Schmelzfluss. Die Hitze war zu spüren, wie eine nach hinten drängende Kraft, die Haut meiner Hände signalisierte sofort: das ist etwas Zuviel des Guten. Wegen der Kamerabedienung konnte ich doch aber keine Handschuhe tragen! War ich froh, dass ich schon im Voraus fokussiert und den Messbereich eingestellt hatte. Ruck-zuck machte ich die gewünschten Beispielaufnahmen, dann flüchtete ich vor dem faszinierenden Schauspiel.

(Abbildung © Eric Rahne)

Geborstene Thermokameralinse

Wenn nun jemand denkt, ich hätte aus den obigen Erfahrungen endlich gelernt, dass es wirklich heiße Technologien gibt, der irrt.

Zur Überwachung des Abgusses (genauer des Füllens der Gießformen) lieferte ich schließlich mehrere stationäre Wärmebildkameras, die wegen des in Unmengen auftretenden Staubes auch mit einer Freiblaseinrichtung für das Sauberhalten des Kameraobjektivs versehen wurden. Eigentlich alles perfekt. Bis der Kunde sich meldete, die Kameralinse sei geborsten, also hält die Thermokamera doch nicht die Temperaturen beim Abgießen aus!

Also nichts wie hin zum Kunden, bei so einer ernst zu nehmenden Reklamation! Die erste Erkenntnis vor Ort: es war nicht die Linse der Thermokamera, sondern nur die IR-Scheibe der Freiblasvorrichtung geborsten. Der Schaden also nur ein Bruchteil dessen, was nach der ersten Kundeninformation zu erwarten war. Nur blieb die Frage: warum brach die Scheibe, offensichtlich explosionsartig mit Zeichen für einen Abbrand direkt an der Thermokamera.

Da gerade ein Abguss aktuell war, nahm ich also wieder meine Wärmebildkamera und kletterte auf ein Podium, welches schön weit vom Auslauf des Ofens entfernt war und mir die Möglichkeit bot den Auslauf, aber auch die Installationsposition der defekten Thermokamera zu inspizieren. Dachte ich mir jedenfalls so. Statt dessen begann der Abguss, hier nicht nur mit einem arm-starken Strahl (sondern einem Vielfachen davon), mit einer dementsprechend vielfachen Hitzewirkung. Die Glut kam wie eine Druckwelle, wie eine Wand auf mich zu. Keine 10 Sekunden hielt ich es aus (schnell Fokussieren und Aufnahme speichern) dann suchte ich lieber das Weite…

Dank dieser unangenehmen Erfahrung war mir aber auch sofort klar, was mit der stationären Kamera geschehen war: statt ölfreier Druckluft hatte der Kunde die Freiblaseinrichtung mit normaler Druckluft betrieben. Durch deren Ölgehalt bildete sich auf der Scheibenoberfläche eine dicke Schicht aus Staub und Öl, welche sich beim Abguss durch die hierbei auftretende extreme Wärmewirkung sofort (explosionsartig) entzündete und damit durch Druckwelle und lokaler thermischer Einwirkung die Scheibe zum Bersten brach.

Trotz beinahe „versengter“ Augenbrauen und glühenden Händen: Ursache aufgedeckt, Aufgabe gelöst!

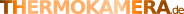

Hallenbeleuchtung mit Messbereichsüberschreitung

Hitze bei Schmelzvorgängen ist nun auch bei mir keine Frage mehr. Aber bei einer Routineüberprüfung an Elektroanlagen – gerade bei einer Hallenbeleuchtung – hohe Temperaturen feststellen zu müssen, darauf war ich nun doch nicht vorbereitet.

Wie üblicherweise machte ich meine Aufnahmen von Schaltschrank zu Schaltschrank, begleitet vom örtlichen Elektriker. Der war schon deshalb unabkömmlich, da manche Schränke verstellt waren. Es musste also erst mal mit dem Gabelstapler die „Behinderung“ weggeräumt werden. Andere Schränke waren dagegen ohne größeres Werkzeug überhaupt nicht zu öffnen, so deformiert und eingerostet waren diese.

Schließlich kam die unbeheizte Lagerhalle dran. Mit Mühe öffneten wir (mit gemeinsamen Kräften) den Verteilerschrank. Der Elektriker schaltete die Hallenbeleuchtung ein, ich plante die üblichen Inspektionsmessungen zu machen. Doch was war das: Knistern, Funkensprühen (wie beim Lichtbogenschweißen). Meine Kamera (im üblichen Temperaturbereich bis 120°C eingestellt) lehnte das Fokussieren ab, was mich ahnen lies, es geht hier wohl um etwas mehr. Der nächste Bereich geht von 100 bis 300°C, der angezeigte Wert lautete 300°C! (Tendenz offensichtlich weiter steigend.)

Statt noch einmal den Messbereich zu wechseln und dann Überstunden beim Kunden zu verbringen (als Zeuge zum Elektrobrand) habe ich lieber zum Elektriker auf der anderen Hallenseite hinüber geschrien: „Sofort ausschalten!“ Damit endete die dauerhafte Verschweißung des Kontaktes der Sicherung (Lichtbogen und Knistern verschwandten), es war sogar noch etwas Isolation an der Leitung übrig geblieben. Für das nächste Einschalten vielleicht? Aber ohne mich!

(Abbildung © Eric Rahne)

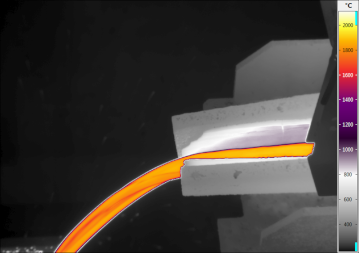

Dampfturbine mit Undichtheit

Der Auftrag lautete, die an eine Dampfturbine angebrachte Wärmedämmung zu begutachten. Eine Aufgabe, die ich gerade für diesen Auftraggeber (an einer anderen Turbine gleichen Typs) schon einmal bewerkstelligte. Anforderung des Turbinenbetreibers: keine Temperaturen über 70°C an der Wärmedämmung. Bei der zuerst geprüften Turbine war das auch kein Problem, der Grenzwert wurde nicht überschritten. Alle Beteiligten waren zufrieden. Bei der zweiten Turbine muss aber etwas schief gegangen sein!

Ich registrierte Temperaturen weit über dem geforderten Wert. Nicht nur an dem einen oder anderen Punkt. Nein, über große Flächen! Also machte ich viele Aufnahmen, aus allen möglichen Blickwinkeln. Ich wollte unbedingt darauf kommen, was denn hier los ist. Dann blieb mir aber fast der Atem stehen, als ich die völlig absurde Ursache erkannte. Anhand der Thermogramme wurde mir nämlich klar, dass die erhöhten Temperaturen nicht auf einen eventuellen Fehler der Wärmedämmung zurückzuführen sind. Nein! Statt dessen erkannte ich, dass aus der Turbine in Höhe der Trennebene (zwischen der unteren und oberen Hälfte des Turbinengehäuses) fortlaufend Dampf austritt. Die Turbine war also nicht dicht! (Was auch visuell durch eine ständige Dampfwolke über der Turbine zu erkennen war, deren Menge und Ort nicht mit dem üblichen Labyrint-Dampf zu erklären war.)

Nachdem ich diese Expertise übergeben hatte, wurde diese – wie zu erwarten – auch sofort in Frage gestellt. Also wurde eine Gegen-„Expertise“ angefertigt – mit Mobiltelefon-Thermokamera, welche die auftretenden – 400°C überschreitenden – Temperaturen überhaupt nicht messen konnte. (Daher wurden aus den Thermogrammen die Markierungen für die Bereichsüberschreitungen nachträglich mit einem Grafikprogramm entfernt.) Um am Ende statt Dampfaustritt einen Wärmedämmfehler als Ergebnis verkünden zu können, wurden zudem die Messpunkte immer gut 10 cm neben die inzwischen entstandenen Risse der Wärmedämmung gesetzt. Nicht dass auch nur irgendwo erkennbar werden könnte, dass der 430°C heisse Turbinendampf direkt (und in bedeutenden Mengen) austritt. Das hätte ja definitiv nichts mit einem Wärmedämmungsfehler zu tun, welcher sich mit Temperaturen bis höchstens 180°C zeigen würde.

(Abbildung © Eric Rahne)

Ich hoffe nur, der Turbinenbetreiber ist in der Lage, zwischen den beiden – sich zu 100% widersprechenden – Expertisen die den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende auszuwählen. Ich würde nicht gerne für das Ergebnis Wärmedämmfehler meine Hand in’s Feuer (hier in den 400°C heissen) Dampf halten wollen.

Sibirische Kälte

Vor- und Nachteile kalter Witterung

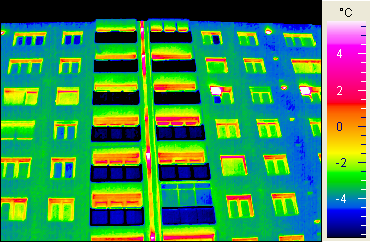

Die Qualität nachträglicher Wärmedämmungen an Wohnblöcken ist den derzeit gängigen Ausschreibungen für staatliche Unterstützungen entsprechend durch Gebäudethermografie nachzuweisen. Für diese Messungen ist es natürlich sehr vorteilhaft, wenn ausreichend kühles Wetter vorherrscht. Als ich für meinen Großauftrag (gleich 4 große Plattenbauten mit je 5 Treppenaufgängen und 10 Stockwerken Höhe) den Wetterbericht studierte, freute ich mich (in meiner Rolle als Thermograf), dass es voraussichtlich zwischen -15°C und -19°C kalt wird. Bei wenig Wind ideal!

Also bin ich in die 100 km entfernte Stadt aufgebrochen und begann am späten Abend die Messungen. Es war wirklich schön kalt. So kalt, dass mich auch keiner der Bewohner auch nur im geringsten belästigte. (Wie froh wäre ich diesmal darüber gewesen, hätte ich doch um einen heißen Tee bitten können. Meiner im Auto war schön längst auf Kühlschranktemperatur abgekühlt.) Also machte ich Aufnahme für Aufnahme, dick eingemummelt, mit so dicken Handschuhen, dass diese eine Bedienung der Kamera gerade noch ermöglichten. Dennoch: nach einiger Zeit bewegte sich der Daumen auf dem Joystick nicht mehr. Ich half noch einige Aufnahmen lang mit der anderen Hand nach, aber dann war auch die letzte „Eigenwärme“ verflogen. Selbst der Kameraakku beschwerte sich, bei dieser Kälte keinen „Saft“ mehr geben zu wollen.

Also zurück zum Auto, Kamera aufwärmen, Akku nachladen, mich selbst wieder entfrosten. Heizung im Auto auf 40°C, damit es schnell geht. Die Nacht ist kurz für 4 ganze Wohnblöcke! Nach 10 Minuten ging ich dann wieder an’s Werk, bis zum nächsten Kältestopp. (Selbst die Außenwände der beheizten Gebäude waren z.T. unter -10°C kalt!) Alles wiederholte sich mehrfach, bis dann mal ein Streifenwagen der Polizei vorbeikam. Den Polizisten erklärte ich vor Kälte zitternd (und mit gewissen Sprachschwierigkeiten wegen meinen durchgefrorenen Gesichtsmuskeln), was ich denn hier gerade treibe.

Die erstaunlich verständnisvollen Beamten gestatteten mir sogar, bei der Messung auf der anderen Gebäudeseite dann auf dem Weg der Parkanlage entlang fahren zu dürfen. Damit könnte ich dann wenigstens ein Teil der Aufnahmen (bei geöffnetem Fenster) aus meinem Auto heraus machen. Gesagt getan, das linderte wenigstens etwas mein Leid als frierender Mensch. (Vom glücklichen Thermografen war da schon lange nichts mehr.)

Nur die freundlichen Ordnungshüter hatten mir nicht gesagt, dass sie gerade ihre letzte Runde drehten, ab dann war ihre Ablösung dran. So kam es, dass bald wieder eine Streifenwagen erschien, der mir beinahe noch eine Ordnungsstrafe verpasste, weil ich mit meinem Auto auf dem breiten Parkweg stand! Ein Ad-Hock gehaltener Thermografielehrgang für die beiden Beamten klärte zum Glück die Situation. Als ich dann nach über 9 Stunden frostiger Tätigkeit im Morgengrauen endlich in mein Auto stieg, um wieder heimzukehren, viel mir vor Erleichterung mehr als nur ein Stein vom Herzen. Da waren auch so einige Eiszapfen mit dabei.

(Abbildung © Eric Rahne)

Feuchteniederschlag an und in der Thermokamera – gleich literweise

Die oben beschriebene Gebäudethermografie hatte mit sibirischer Kälte eigentlich nicht viel gemeinsam. Wirkliche sibirische Kälte lernte ich kennen, als ich in einem Kühlhaus mit -35°C elektrisch beheizte Erdölförderschläuche zu begutachten hatte. Logisch, das dies entsprechend vorbereitet werden musste. Ich zog mich also (mitten im ungarischen Hochsommer mit >30°C im Schatten) richtig dick an. (Ich sah aus, wie aufgeblasen.) Auch meiner Kamera verpasste ich eine Vermummung mittels eines Frottee-Handtuches. Damit stellte ich sicher, dass ihre Eigenerwärmung den für ihren Betrieb definierten Umgebungstemperaturbereich über -20°C absichert.

Die Messungen gelangen auch bestens, meine Kamera meisterte die Kälte phantastisch. Endlich konnte ich auch wieder ins Freie und mich von meiner Vermummung befreien. Es wartete auf mich (und meine Thermokamera) ein bullig warmer, aber auch tropisch feuchter Sommernachmittag. Während ich mit meinem total zufriedenen Kunden noch einen Schwatz machte, viel mein Blick zufällig auf die neben mir auf dem Tisch liegende (eher in einer großen Wasserpfütze schwimmende) Wärmebildkamera! Es lief das Kondenswasser nur so in Strömen an ihr runter! Mir blieb fast das Herz stehen!

Mir war auch sofort klar: die Feuchtigkeit ist die Folge dessen, dass sich die Kamera über die Stunden der Messung im Kühlhaus auf gut -20°C (oder kälter) abgekühlt hatte. Dank der hohen Wärmekapazität ihres Leichtmetallgehäuses, schlug sich nun die feuchtwarme Sommerluft an ihr nieder. Innen wie außen. Für die nächsten 2 Wochen traute ich mich nicht, sie einzuschalten. Nicht dass sie mit einem Kurzschluss den Geist aufgibt! Dabei wäre die Lösung so einfach gewesen… (Siehe unter Insidertipps.)

(Abbildung © Eric Rahne)

Schwindelfreiheit gefordert

(Foto © Eric Rahne)

Farbkeil ist nicht gleich Farbkeil

Wandkalender mit riesigem Wärmebild

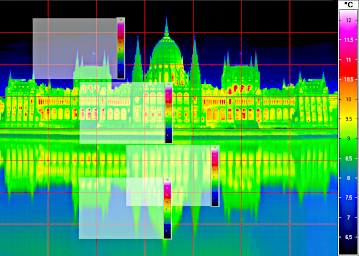

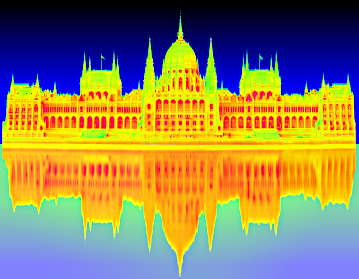

Ich wollte etwas besonderes machen: zu einer Zeit, wo Wärmebildkameras mit 640×480 Pixeln noch etwas ganz seltenes waren: einen A2 großen gedruckten Wandkalender mit mindestens 300 dpi Auflösung! Wer die berühmten architektonischen Gebäude Ungarns kennt, kann sicher leicht erraten, welches Bauwerk sich dafür am besten anbot: das ungarische Parlament! Ein phantastisches Gebäude mit total freier Draufsicht – wohlgemerkt von der gegenüberliegenden Seite der Donau.

Also wartete ich einen ausreichend kühlen und klaren Wintertag ab, platzierte mich auf den (damals noch als „Fotografier“-Parkplatz nutzbaren) Seitenstreifen der unteren Donauuferstraße genau gegenüber dem Parlament und erstellte mit Stativ und Teleobjektiv – in streng abgeschritten Abständen und mit akribischer Korrektur jedweden Winkelfehlers insgesamt 7×8 =56 Einzelthermogramme mit ca. 40% Überlappung. Jedes Einzelthermogramm war mittels Micro-Scan 1,23 Mpixel (echte Messpixel!) groß, und wurde zwecks höchstmöglicher thermischer Auflösung aus je 9 zeitlich nacheinander aufgenommenen Thermogrammen gemittelt. Fuhr während der Aufnahme eines solchen Thermogrammes auch nur ein einziges Auto vorm Parlament entlang, musste ich die Prozedur wiederholen.

Als dann nun endlich (nach vielen Stunden) alle Aufnahmen „im Kasten waren“ (beim eckigen Design meiner Wärmebildkamera durchaus sehr treffend für die Speicherung auf der Specherkarte) begann ich dann die nächste – sich als extrem zeitaufwendig darstellende – Arbeitsphase: die Montage der vielen Thermogramme. Die Verwendung des hierfür angedachten automatischen Montageprogramms fiel aus zwei Gründen aus: erstens gab es viele sich völlig ähnelnde Thermogramme, die das Montageprogramm als gleich emfand, einfach übereinanderlegte und so das ganze Gebäude in seiner Länge auf knapp 2/3 reduzierte. Zweitens war auch nachteilig, dass das Program theoretisch zwar ein 7×8 Thermogramme großes Riesenthermogramm (im Datenformat) hätte erstellen können, aber der grafische Export am Ende über die übliche Thermografie-Auswerte-Software getätigt werden mußte. Diese exportierte aber immer nur den Bildschirminhalt, also wie eine Bildschirmkopie je nach größe des Displays vom Rechner oder Notebook. Kein Pixel mehr.

Was blieb also: Alle Einzelthermogramme als möglichst große Grafik exportieren und dann in einem Grafikprogramm montieren. Nach einer Woche war mein Riesenthermogramm-Kalenderbild fertig. Stolz wie ein Schwan übermittelte ich dieses an die Druckerei, welche mir 2 Tage spater den Proof (Vorabdruck) zusandt. Ich war bestürzt: ich hatte doch ein Druckmaterial mit höchster Detailliertheit an die Druckerei gesandt. Weshalb bekomme ich eine unansehliche grün-graue Siluette des Parlaments ohne jegliche Details zurück? Auf meine Beschwerde hin wurde ich aufgeklärt: mein Material war in RGB (durchaus sehr schön detailliert), der Druck erfolgt aber in CMYK. Der Farbraum CMYK enthält weniger Grün- und Blautöne als RGB, weshalb die Kontraste meiner genau in diesem Farbbereich gelegenen Details ganz einfach verschwandten. Eine Lösung seitens der Druckerei kann es hierfür leider nicht geben.

(Abbildung © Eric Rahne)

Klasse! Also alles noch einmal von vorne, mit einem anderen (besser druckbaren Farbkeil). Die Thermogramme wieder alle einzeln exportieren, neu montieren, Feinschliff und (nach einer erneuten Woche) an die Druckerei übermitteln. Nun war der Vorabdruck auch ganz ansehnlich, schließlich wurden über 500 dieser Wandkalender ausgedruckt und hingen dann bei einigen meiner Kunden noch über Jahre in den Büros und Werkstätten. Aber – wie’s nun mal so ist – es gab auch Kritik: der Kalender kam gerade in einem Wahljahr an meine Kunden: es gab tatsächlich welche, die wegen der verwandten – besser ausdruckbaren organge-roten Tönung des Parlaments mich zur Frage stellten: „Ist das nun rot order orange?“ Kein Kommentar!

(Abbildung © Eric Rahne)

Medizinische Untersuchung bei einem Arzt mit besonderen Fähigkeiten

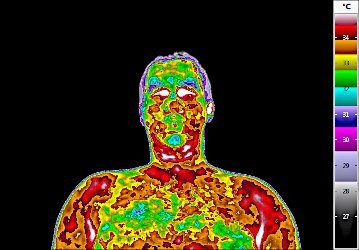

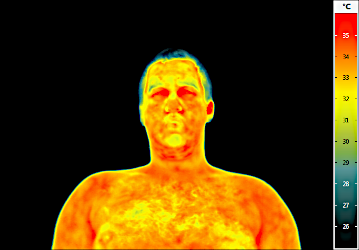

Dieser Fall ist einer, bei dem ich noch heute lachen muss, wenn ich nur daran denke. Alles fing damit an, dass ein Arzt eine Thermokamera bei mir erwerben wollte. Seine wichtigste Bedingung war, das diese Kamera (außer einer guten thermischen und Pixelauflösung) unbedingt die unten dargestellte (von mir als Ufo-Skalierung bezeichnete) Farbpalette haben sollte. Kein Problem, die war in der angebotenen Kamera standardmäßig drin. Aber verstanden hatte ich die Forderung nicht: die Verwendung dieser Palette bringt nämlich so abstrakte Darstellungen (z.B. des menschlichen Körpers) zustande, dass darauf einfach nichts zu erkennen ist.

(Abbildung © Eric Rahne)

Das Geschäft kam zustande, die Kamera wurde ausgeliefert. Die Einweisung sollte im Rahmen einer Patientenuntersuchung erfolgen. Warum auch nicht, wenn der Patient vielleicht sogar eine hübsche Frau ist?! (Bitte mich jetzt nicht verurteilen: ich war damals frisch geschieden!) Ich assistierte also mittels Bedienung der Kamera und wurde Zeuge dessen, wie der Arzt seinen Patienten von seinen fast hellseherischen Fähigkeiten überzeugte. Er zeigte dem Patienten das Thermogramm mit dem Ufo-Farbkeil (wo natürlich nichts zu erkennen war), dann drehte er den Bildschirm zu sich selbst, wechselte schnell auf Sepia (um die thermischen Zusammenhänge zu sehen), dann drehte er den Bildschirm – wieder mit Ufo-Skalierung – zum Patienten zurück und erklärte fleißig weiter, was er (und nur er) so alles aufdecken konnte. Dank seiner (nirgendwo anders vorhandenen) neuen Supertechnik.

(Abbildung © Eric Rahne)

Der Patient konnte in seiner Verblüffung und aus lauter Hochachtung vor diesem überdurchschnittlich gebildeten Arzt jedem der genannten Probleme nur nickend zustimmen. Gut, dass er hierher gekommen ist: soviel hätte er nirgend anderswo über sich und seine vielen – noch ungeahnten, tief in ihm schlummernden – aber sicher einmal ausbrechenden Krankheiten erfahren können! Ich fühlte mich wie bei einer Ultraschalluntersuchung, wo mir die freundliche Schwester erklärt, das meine Leber normal groß sei (kein Wunder, sie weiß ja, dass ich nicht trinke), das ich eine Milz habe, meine Nieren beidseitig vorhanden sind und auch meine Blase kein Loch hat. Außer dem, was ohnehin bei jedem vorhanden ist. Das Ganze war so grotesk, dass ich mich nach 10 Minuten aus dem Ärztezimmer schleichen musste, um auf dem Flur das bis dahin unterdrückte Lachen herauszulassen. Es war einfach irre.

Chinesisches Wunder

Wir schreiben das Jahr 2005. Es ist ja bekannt, dass chinesische Personen etwas kleiner sind, als wir Europäer. Also von der Körperlänge her, um hier keine Irrtümer aufkommen zu lassen. Aber Produkte mit nur 1/20 des Gewichts, und 1/50 der Abmessungen herzustellen, verglichen mit den neuesten Produkten der „führenden“ Weltmarken? Das ist doch etwas zu unglaublich.

Ich war also stolzer Verkäufer von deutschen Wärmebildkameras, den Spitzenprodukten unter den scannenden Typen. Ein Thermogramm mit 10 mK thermischer Auflösung entstand in etwas weniger als einer Sekunde, Videokamera und akustische Aufzeichnung gab’s nicht einmal als Option. Aber ihren hohen Wert haben sie zumindest durch ihr Gewicht bestätigt: fast genau 5 kg schwer waren die (tragbaren!) Kameras mit Peltierkühler! (Dazu kam noch das Stativ mit gut 2 kg.) Ich brauchte also für Fitness-Training keine Hanteln kaufen. Ein Tag Thermografie ersetzte gleich eine ganze Woche Krafttraining.

(Foto © Eric Rahne)

Da bekam ich eine e-mail von einem angeblichen chinesischen Thermokamerahersteller. Er würde da eine kleine handliche Thermokamera auf den Markt bringen wollen. Und ob ich denn nicht eventuell ein Muster kaufen mag. 160×120 Pixel soll sie haben, 60 Hz Bildwiederholrate, 120 mK thermische Auflösung, interne Videokamera und akustische Aufzeichnung. Traumparameter! Noch dazu mit nur 265 Gramm Gewicht (inklusive Akku), und 120×60×30 mm Abmessung. Mein Handy war um’s mehrfache schwerer und größer! Also e-mail gelöscht! Auf so’n Quatsch falle ich doch nicht rein!

Die Chinesen ließen aber nicht locker. Es kam die nächste, und irgendwann die übernächste e-mail. Ob ich es mir nicht doch etwa überlegen wollte. Ganz 5000 USD wollten sie für die Demokamera. Im Vergleich zu dem Preis der von mir vertriebenen Kameras war das natürlich ein Schnäppchen. Ausprobieren? Oder lieber doch nicht? 5000 USD aus dem Fenster werfen war keine gute Vorstellung, so dicke hatte ich es ja nun auch nicht.

Schließlich raffte ich mich auf, unterzeichnete den Kaufvertrag und überwies die 5000 USD. Dann wartete ich auf die Lieferung. Und wartete und wartete. Ich schrieb immer mehr ungeduldige e-mails, bis dann endlich mal geantwortet wurde, es gäbe da noch ein paar Probleme. Also war ich wohl doch übers Ohr gehauen worden. Ich machte mir dementsprechend schon große Vorwürfe, so unverantwortlich den Gewinn meiner kleinen GmbH „investiert“ zu haben.

Nach mehreren Monaten bekam ich die Mitteilung vom Zoll, es wäre da ein Paket für mich aus China eingetroffen, ich möge bitte den Zoll (3%) und die ungarische Import-Mehrwertsteuer (27%) einzahlen. Es klang ja nicht schlecht, dass da doch etwas aus China eingetroffen war: aber noch mehr Kosten, ohne zu wissen, was denn da eigentlich im Paket ist… Mit gemischten Gefühlen tätigte ich die Zahlungen und harrte der Dinge, die da nun endlich ankommen sollten.

Also kam ein Paket. Schön groß, massiv und schwer. Ganz und gar nicht passend zu einem Produkt mit nur 265 Gramm Gewicht. Ich machte es auf – und fand darin ein inneres Paket. Ha-ha, das Spiel gab’s doch schon zu meiner Kinderzeit: ganz zum Schluss liegt dann im kleinsten Paket ein Zettel: „nicht gewonnen“! Das Öffnen des inneren Paketes bestätigte dieses Gefühl auch sofort, dort war dann nämlich die nächste, noch kleinere Verpackung enthalten. Allerdings mit schöner roter Schleife – wie zu Weihnachten (aber eben im Spätsommer!).

(Foto © Eric Rahne)

Diese Verpackung ging nicht so leicht auf. Beinahe hatte ich sie zerrissen, da ich in meiner Aufregung nicht den Magnetverschluss bemerkte, der den Deckel ganz elegant festhielt. Schließlich gelang es doch und zum Vorschein kam die MobIR-M4. Wirklich so klein und leicht, wie angekündigt. Einschalten und Staunen! Funktionierte, tadellos, schnell und genau! Mit allen Funktionen, von denen ich bis dahin nur träumen konnte. Messungen, Foto und Sprachkommentar mit einem Knopfdruck gespeichert, auf PC übertragen, PC-Software getestet… Ich kam aus der Verwunderung nicht mehr heraus. Alles ging auf Anhieb!

Schließlich verkaufte ich dann in dem kleinen Land Ungarn mehr als 100 dieser Kameras. Ich hatte einmal sogar 50 Stück in einer Lieferung bestellt! Nicht mal ein Muster bleib mir übrig, und ich weiß von einigen meiner Kunden, sie lieben und nutzen ihre kleine Kamera noch heute, nach fast 2 Jahrzehnten! (Es fehlt nur noch ein Jahr bis zum Jubiläum.)

Medizinische Diagnostik der Wunderlative

Während der vielen Jahre, über die ich mich bemühte, den Teilnehmern meiner Lehrgänge die korrekten theoretischen und praktischen Kenntnisse zur Thermografie und derer Anwendungen beizubringen, gab es natürlich auch ab und an mal unterschiedliche Meinungen. Seitens der Teilnehmer und mir. Eines der interessantesten Fälle ereignete sich so, dass an diesem Lehrgang (außer den sonst üblichen, technisch orientierten Personen) auch mal mehrere Ärzte teilnahmen. So kam es also, dass ich etwas mehr über die Möglichkeiten (und Unmöglichkeiten) der Thermografie aus Sicht der medizinischen Untersuchungen erklärte.

Einer der Teilnehmer nahm mir sehr übel, dass ich (anhand des Wärmetransports über den Blutkreislauf und wegen des gut 97%-igen Emissionsgrades unserer Haut) kategorisch erklärte, dass Temperaturen der inneren Organe thermografisch nicht beobachtet werden können. Statt dessen kann höchstens über eine verstärkte Durchblutung (und derer thermischen Auswirkung auf die Hautoberfläche) auf bestimmte Krankheitserscheinungen geschlossen werden. Er betonte dagegen, bei einem Experten gewesen zu sein, der an der TU Budapest regelmäßig (und in großem Volumen) thermografische Untersuchungen an Personen (inkl. Erstellung medizinischer Diagnosen) durchführte.

Es tut schon weh, wenn man so etwas hört, was befürchten lässt, dass die eigene – bis dahin verehrte und geschätzte – Alma Matera abdriftet. Vom Weg der korrekten wissenschaftlichen Forschung und Interpretation. Wie sich später herausstellen sollte: nicht ganz., aber doch etwas. Dieser oben genannte Experte (aus meiner Sicht Kokler) hatte sich im Keller der TU Budapest eingemietet, die ihrerseits jedoch als Gegenleistung für die Mietzahlung wohl fortlaufend über Jahre ein Auge zudrückte, wenn dann auf dem Briefkopf dieser Person (einem Sportlehrer!) das Logo der Uni zweckentfremdet verwandt wurde.

Ja selbst eine Diplomarbeit ging durch, bei der ein Student als fachliche Untermauerung der falschen Thesen zu dieser hier genannten Tätigkeit einen meiner Fachartikel über mehr als ein Dutzend Seiten ohne Quellenangabe als 1:1-Kopie übernahm (inklusive meiner eventuell für Ungarn untypischen sprachlichen Formulierungen). Natürlich nur bis dorthin, wo sich die falschen Thesen noch aufrecht halten ließen. Ja, indirekt sogar legitimierend für das, was hier so behauptet wurde. Auch mein Einspruch beim Rektor kippte diese Diplomarbeit nicht.

So kam es also auf jenem erwähnten Lehrgang dazu, dass dieser Teilnehmer mit Bestimmtheit erklärte, er habe mit eigenen Augen bei der thermografischen Untersuchung seines Körper bei eben diesem Experten auch seine inneren Organe gesehen und erklärt bekommen. U.a. wurde er auf die Wellen schlagende Flüssigkeit in seiner Harnblase aufmerksam gemacht. Natürlich nicht als Krankheitsbild, sondern als Beispiel für die tollen Fähigkeiten dieses Systems, welches offensichtlich also viel mehr konnte, als übliche Thermokameras. (Es war allerdings nichts anderes, als eine amerikanische Mikrobolometer-Kamera der oberen Mittelklasse.)

Nun, die schwappende Flüssigkeit in der Harnblase war schon ein Argument. Mir blieb die Spuke weg, die Ärzte lachten. Als Vorleser darf man natürlich niemanden in einer peinlichen Situation belassen, noch dazu, wenn da noch ein ganzer dritter Vorlesungstag gemeinsam zu bestreiten sein wird. Also versuchte ich die Situation mit einer gütlichen biologischen und physikalischen Erklärung zu retten: meines Wissens nach ist die Blase nämlich ein sich dehnendes Organ. Entleeren wir sie, hat sie nur einen minimalen (mit Restflüssigkeit gefüllten) Innenraum. Bis zur nächsten Entleerung füllt sie sich dann sukzessive und dehnt sich aus. Luft ist da nie drin, weshalb es auch keinen Wellen schlagenden Flüssigkeitsspiegel geben kann.

Und die physikalische Erklärung? Durch die inneren Gewebe und die Haut hindurch gibt es keine langwellige Wärmestrahlung. Es gibt nur den Wärmetransport (direkter Kontakt, Wärmeleitung) durch die Gewebe und der noch wesentlich stärkere Wärmetransport durch unseren Blutkreislauf. Aber keiner der beiden ist (wegen der dafür notwendigen Zeit) in der Lage, eine eventuelle Wellenbewegung von Flüssigkeiten im Inneren unseres Körpers auf die Hautoberfläche zu übertragen. Ich dachte, dass ist ausreichend überzeugend. War es aber nicht. Selbst die Ärzte konnten den irregeführten Teilnehmer nicht belehren. Was beweist, wie gerne wir an Wunder glauben. Insbesondere, wenn es um unsere Gesundheit geht.

Mein neuer Job: Erstellung von Aurafotographien

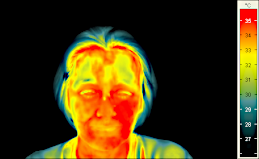

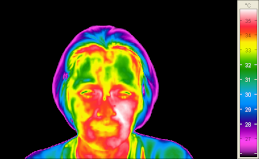

Ich gebe ja gerne zu: ich bin ein absoluter Fan von Scharlatanen und Paraphenomenen. Ganz besonders von Pseudowissenschaften. Dennoch muss ich manchmal meine Komfortzone verlassen, wie ich das auch aus Anlass einer Kosmetikkonferenz mal tat. Als geschiedener Mann dachte ich mir, ich erfreue mich nebenbei am Anblick der vielen hübschen Teilnehmerinnen. Der Gedanke verflog aber gleich nach meiner Ankunft am Schauplatz: so viele schnippische weibliche Personen hatte ich noch nie an einem Ort erlebt. Und sie schienen sich alle darin noch gegenseitig überbieten zu wollen.

(Abbildung © Eric Rahne)

Ich machte also meine Vorlesung wie bestellt, über Thermografie aus dem Blickwinkel, was kann diese an der Haut so alles detektieren. Vom Veranstalter war hierfür eine Probeperson vorgesehen, deren eine Gesichtshälfte mit einem hautberuhigenden Mittel (auf Kamille basierend), die andere Hälfe dagegen mit einem anregenden Mittel (mit Paprika) eingekremt wurde. Der Nachweis dieser Cremes war nicht schwer: immerhin erhöht Paprika wirklich die Durchblutung, so dass die besagte Gesichtshälfte tatsächlich bedeutend wärmer wurde, als die andere. Jedoch nicht hierfür wurde Beifall gezollt. Intensivstes Interesse erzeugte die durch einen unbeabsichtigten Wechsel der Farbskalierung hervorgerufene Darstellung, die sofort mit einem allgemeinen Raunen als Aurafotografie gedeutet wurde.

(Abbildung © Eric Rahne)

Ich hätte sofort wenigstens bei hundert Teilnehmern mit je einem solchen „Foto“ richtig Geld verdienen können. Wer mich kennt, weiss, dass ich das für kein Geld der Welt je getan hätte. Also auch hier nicht.

Ungewöhnliche Vorlesung

Die Thermografie kann so einiges: auch für die Forst- und Landwirtschaft. Von Wildzählung über Untersuchungen von Pflanzenwuchs und Bodenfeuchte, bis hin zur Überwachung von Gewässern und Deichen. Kein Wunder also, dass auf einer Landeskonferenz der Jäger und Förster auch ein (gegenüber den üblichen 20- bis 30-minütigen Beiträgen) ungewöhnlich langer, einstündiger Vortrag über die Möglichkeiten der Thermografie auf dem Plan stand. Die Ehre, diese zu halten, fiel auf mich. Und der Größe der Veranstaltung huldigend, bereitete ich mich auch sehr gründlich mit einer wirklich informativen und gleichzeitig unterhaltsamen PowerPoint vor.

Ich war für den späteren Nachmittag eingeplant. Dementsprechend machte ich mich rechtzeitig in die 120 km entfernte Stadt (Eger) auf den Weg, genoss die dortige wunderschöne Gegend bei einem kleinen Mittagessen und begab mich schließlich auf den Schauplatz der Konferenz, die den Gewohnheiten der Teilnehmer entsprechend im Freien (nicht also in einem geschlossenem Saal) abgehalten wurde. Es herrschte eine offensichtlich gute Stimmung, ich wurde auch vom Organisator gleich mit offenen Armen begrüßt. Mit der guten Nachricht, ich könnte gern schon etwas zeitiger (mit anderen Worten: gleich) meinen Vortrag halten, da es eine kleine Programmänderung geben hätte. Natürlich kein Problem, selbstverständlich!

Ich nahm also meinen Notebook aus seiner Tasche und fragte, wo ich diesen an den Beamer anschließen könnte. Ja, wo denn überhaupt die Leinwand steht. Die verdutzte Antwort: „So was haben wir nicht hier.“ Bitte schön? „Ja, mach doch deinen Vortrag ohne PowerPoint.“ So stand ich also plötzlich auf einer Freiluftbühne vor über 200 neugierigen Förstern und Jägern, etlichen Forschern aus den Agrarinstituten, sowie so einigen leitenden Kollegen der staatlichen Forst- und Landwirtschaftsbehörden. Ohne jegliches Bildmaterial! Und während ich noch nicht einmal Zeit gefunden hatte, mich von dem Schock zu erholen, war ich schon konferiert worden, als der große Spezialist für Thermografik. „Bitte, ich übergebe hiermit das Wort an unseren Experten…“

Ich staunte ja selber, dass ich überhaupt zu meiner Stimme fand. Aber irgendwie ging’s: was ich an „bunten“ Thermogrammen zeigen wollte, erklärte ich anschaulich – mindestens so bunt – mit Worten. Statt einer Stunde konnte ich meine Zuhörer sogar 70 Minuten lang mit meinen Ausführungen so fesseln, dass ich danach zu Abendessen (feinstes Wild) und Übernachtung eingeladen wurde. Letzteres war dringendst notwendig, da es zum Wild auch guten Wein gab, was ja im Gebiet um Eger nicht verwunderlich ist. (Und in Ungarn gilt im Verkehr 0,00%. Was ich definitiv für gut heiße und strikt einhalte, auch landes-unabhängig.) Mir hatte es jedenfalls sehr gut geschmeckt. Auch ohne PowerPoint.

Das interessiert Dich sicher auch

Insidertipps

Gewußt wie! Tricks und Erfahrungen aus >25 Jahren Thermografie

Fachbücher

Fachspezifische Bücher und die 700-seitige „Bibel“ der Thermografie